Au plus près de la lumière : Sygne de Marguerite Genest

Alors que je préparais une « Promenade urbaine » architecturale et poétique à Aulnay-sous-Bois, consacrée au groupe des jeunes poètes de l’Orphéon, la fille du peintre Gabriel Robin m’a donné à lire Sygne de la poétesse Marguerite Genest publié en 1973.

Le recueil est signé M. A. Genest : « M » pour Marguerite, « A » pour Ambrosini. La poétesse prend pour nom de plume Genest. Elle est « une voix », liseuse à la radio, dit d’elle son fils, le poète Bernard Hreglich.

Elle fut dans les années 1950 la compagne du poète Serge Wellens. « Marguerite, ma seule aurore », écrira Wellens, en titre du recueil qu’il publie aux Cahiers de l’Orphéon en 1956. Tous deux se sont rencontrés à Aulnay lors des rencontres poétiques organisées sous le préau d’une école, auxquelles le groupe de l’Orphéon conviait les habitants. Marguerite Ambrosini interprétait la poésie et notamment les poèmes de Wellens.

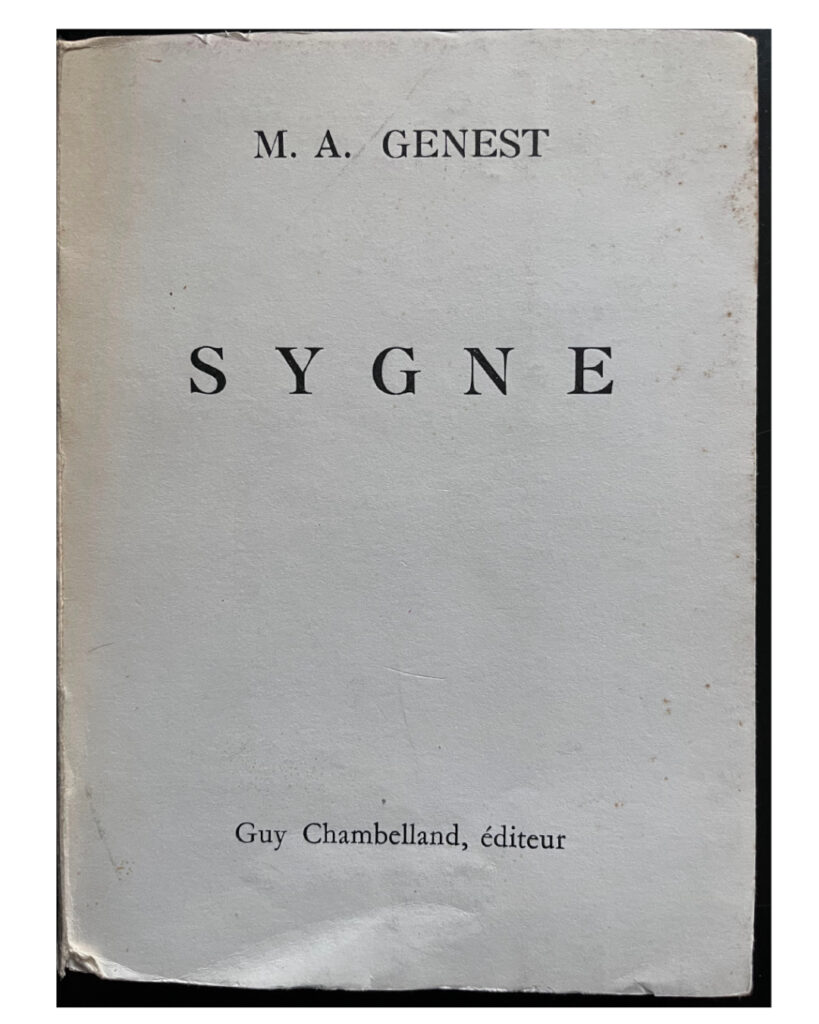

M. A. Genest, Sygne, Guy Chambelland, éditeur, 1973

Je suis entrée dans ce texte comme par un grand saut, surprise par son intense et immédiate vitalité.

Dès la première page, la liberté !

Le souffle y court sans se dérober. Les mots abattent les obstacles. Sans gaspillage, par le hasard aérien du rythme du sang, ils ferraillent à travers l’ombre et la lumière dans l’étendue inapaisée du poème.

Parfois, le territoire où vit Marguerite Genest ressemble à un champ de bataille où s’usent les appels et les peurs que la fin illumine malgré tout : « lumière comme une arme à bout portant ».

D’autres fois, absence ou oubli, ses mots se lèvent en une eau abondante, « une larme brille quand la mer revient ». Puis vient le silence.

J’aime ce territoire poétique soulevé au plus près de la lumière. Sans timidité ni fausse pudeur. Avec une fidélité à l’urgence qui me touche. Les mots secoués, éperdus, comme un battant sonnant à la volée.

Vitalité ! ici, Marguerite Genest joue à se sentir vivante, là, elle vit de destruction. Mais toujours les mots l’emmènent ailleurs, au rendez-vous des arbres, des vents, d’un merle.

Cris, plus que paroles. Cris, pour se rappeler à l’ordre souverain d’une vitalité inépuisable. A l’heure vague où la parole manque, où les désirs se retournent contre eux-mêmes, les cris ont la tendresse tenace ; ils nous démasquent, ils nous poursuivent, toujours plus haut, plus loin, hors des cercles étroits.

Alors, en lisant le recueil de Marguerite Genest, il me semble que la poésie rend la distance moins grande entre cette femme et moi comme entre moi et moi-même. Ses mots se portent en flèches de lumière, accentuant les ombres – mais comme ces ombres nous aiment – ; et j’y trouve des mots pour étreindre ce qui voulait s’exprimer : un fil de souffle, des contradictions unifiées, « une planète / ronde unie et forte comme une sphère / Comme une pomme aussi / qui a le goût de la blessure ».

La lecture me laisse pressentir que la colère, la douleur et l’effroi même dont témoigne la poète donnent l’énergie. Car la poésie ouvre – « rouge de franchise » – sur beaucoup plus que l’expression de sentiments. Instant d’inattention de la raison – les retenues sont débordées : une musique – sans acte de volonté – se dérobe à la saisie. Et trébuche de mot en mot. Mots : ces vocables simples et parfois endormis, où la musique se réfugie, que la musique effleure et délivre, que la musique entraîne vers un ailleurs.

Là, la lecture installe sa nécessité. Lorsqu’elle s’accorde avec le rythme d’une énonciation, un cillement, la marche « sur dix routes différentes » et un peu de poussière résolument écartée, s’élèvent la stupéfaction de comprendre une langue étrangère, le courage de regarder et la jubilation. Une plénitude entraperçue dont je retiens quelques fragments d’or, comme la poète ces mots notés sur une page, signes de la lumière entrevue.