Gaëtane Muller Vasseur, traductrice : « Mettre la langue au défi »

Je me souviens, dans ma jeunesse, alors que je lisais les Sonnets de Shakespeare, les mots élan, puissance et gratitude m’avaient traversée. Je ne maîtrisais pas suffisamment l’anglais pour lire Shakespeare dans sa langue d’origine et cependant, des poèmes m’étaient donnés, animés, contrastés, vivants, s’offrant dans la diversité de leur caractère, ouvrant pour moi des espaces inconnus qui me devenaient par bonheur immédiatement familiers. C’était un moment heureux de lecture, fondateur parmi d’autres de mon rapport à la poésie. Il m’était offert grâce à une traduction.

S’il en jaillissait une telle vitalité, c’est que la plénitude, la rondeur sonore, les rêves et réalités qui s’entrechoquent dans les poèmes de Shakespeare, continuaient de s’élargir dans une autre langue. Quelqu’un avait recueilli les mots, les avait compris, s’était laissé dériver d’une langue à l’autre jusqu’à les rattacher à d’autres mots, même imparfaits, même fragmentaires, mais nouant bien entre eux les liens qui les unissaient en une œuvre vivante.

Il y a quelques mois, j’ai eu la chance de rencontrer Gaëtane Muller Vasseur. Traductrice passionnée, elle a fait de la langue espagnole un champ d’exploration dont elle emprunte les multiples chemins entre l’Espagne et l’Amérique du Sud. Gaëtane Muller Vasseur est également professeur d’espagnol. Je la remercie d’avoir accepté de s’entretenir avec moi.

Dans le dernier ouvrage qu’elle a traduit, « Mère sature » du poète mexicain Audomaro Hidalgo, publié aux éditions Phloème, j’ai trouvé à travers les mots « errance » et « chemin », ou les mots « mémoire » et « perte », cette incertitude, cette divagation, qui est le propre de la création et dont il faut bien pourtant se saisir pour la fixer dans un texte et dans sa traduction. Pour ouvrir notre conversation, j’en ai choisi un extrait :

« Toi et moi errons ensemble en ramassant ces fragments. … L’écriture poétique est l’errance qui revient sur ses pas, qui retrace le chemin, qui sauve une mémoire collective, qui récupère les syllabes du commencement, qui rappelle une musique lointaine, qui reproduit, pour un instant, le son d’une langue perdue. » (Mère saturne, éditions Phloème, 2024, p. 39)

Propos recueillis par Anne-Marie Zucchelli, Le Havre, 17 juin 2025

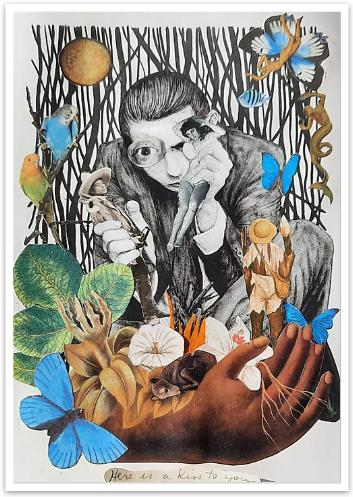

Gaëtane Muller Vasseur, collage

Devenir traductrice

Gaëtane, pour commencer cet entretien, pourrais-tu me dire à quel moment et dans quelles circonstances, tu es devenue traductrice ?

J’ai véritablement commencé à traduire en 1994, alors que je vivais en Espagne. J’y poursuivais des études en langue et civilisation espagnoles. Après les cours, pour arrondir un peu les fins de mois, je travaillais dans une école de langues. Peu à peu, la directrice m’a confié davantage de responsabilités et m’a envoyée dispenser des cours de français en entreprise. Ces mêmes sociétés m’ont très vite sollicitée pour traduire leurs documents techniques. C’est là que la traduction s’est imposée presque naturellement à moi. De retour en France, j’ai poursuivi cette activité : une manière d’entrer dans l’intimité des mots et des idées. En 1998, j’ai eu l’honneur d’être traductrice-interprète lors de la Coupe du monde de football, une expérience à la croisée du sport, de la diplomatie et de la culture. À cette époque, je travaillais sous la direction de Hernan Betinyani, un traducteur-interprète chilien, dont la rigueur et la générosité continuent de m’inspirer aujourd’hui.

Pourquoi la langue espagnole ?

Gaëtane Muller Vasseur, collage

J’ai toujours eu un goût profond pour les langues, mais c’est l’univers hispano-américain et plus particulièrement la culture mexicaine, avec sa mythologie foisonnante et sa mémoire millénaire, qui m’a captivée très tôt. Dans ma jeunesse, l’art et la littérature étaient mon refuge, les lieux où je pouvais donner libre cours à mon imagination parfois un peu trop vaste pour le réel. J’ai eu la chance d’être accompagnée, du collège au lycée, par un professeur d’arts plastiques exceptionnel, qui a su non seulement encourager ma sensibilité, mais aussi m’ouvrir des horizons.

À quinze ans, grâce à lui, j’ai remporté un concours européen qui m’a conduite au Luxembourg, pour un séjour de dix jours en compagnie de lauréats venus de toute l’Europe. Ce fut une véritable révélation: le bruissement des langues, leur musique singulière, la possibilité presque magique de tisser des liens au-delà des frontières. Parmi les participants se trouvaient deux Espagnols, avec lesquels j’ai rapidement noué une amitié nourrie par un langage commun : l’art et la poésie. Ce sont eux qui m’ont fait découvrir Gustavo Adolfo Bécquer, maître du romantisme espagnol. Je me souviens encore des frissons ressentis à la lecture, en langue originale, de ses Rimas – même si je ne comprenais pas tout, je percevais déjà que les mots avaient un pouvoir qui dépassait la simple compréhension rationnelle. Apprendre une langue, c’est déplacer son regard sur le monde ; en maîtriser plusieurs, c’est multiplier ses points de vue. L’espagnol est devenu, pour moi, la langue des émotions : celle dans laquelle je parviens le plus aisément à parler de sentiments, à effleurer l’intime sans crainte. En le traduisant, j’ai découvert que cette liberté gagnée en espagnol se transpose peu à peu dans ma langue maternelle. Ainsi, par un curieux détour, traduire m’aura aussi appris à dire autrement le français.

Est-ce que toi-même tu écris ?

Non, je n’écris pas et ne m’y risquerais pas. La traduction me semble déjà, par nature, une entreprise exigeante, parfois ardue, toujours prenante, et il faut bien l’avouer, émotionnellement complexe. Je n’ose imaginer ce que représenterait, en intensité et en vulnérabilité, le fait de travailler sur mes propres textes. Cela me rappelle les paroles d’Edith Grossman : « La tâche du traducteur est de recréer, dans sa propre langue, les mêmes tensions et résonances que celles de l’original. Et c’est difficile ! » Ce « difficile » est un euphémisme: il y a, dans ce travail, une lutte silencieuse, parfois une sensation de vertige.

Il m’arrive d’avoir l’impression de ne plus trouver la juste passerelle entre les deux langues. Dans ces moments-là, je reviens à une forme de création plus instinctive, voire manuelle : je crée, je coupe, j’assemble, je compose des collages, comme je le fais depuis toujours. Car, pour moi, c’est l’image qui prime. Lorsque je suis entrée dans l’univers poétique d’Audomaro Hidalgo, par exemple, j’ai d’abord vu ses textes comme une suite de tableaux, une succession d’images. De ces images est née la musique, une musique propre à sa voix mais qui résonnait en moi comme un écho. Ses écrits déploient un monde magique, mystérieux et secret et les traduire, c’est un peu comme en ouvrir la porte et m’y promener à pas feutrés, en tâchant de ne pas déranger leur silence.

Gaëtane Muller Vasseur, collage

As-tu voyagé en Amérique du Sud, dans les pays des poètes que tu traduis?

Oui, notamment au Mexique. Mais au-delà de la destination elle-même, voyager est pour moi une manière d’entrer dans la texture d’un pays, de capter des contextes, des ambiances, des sensations qui, plus tard, nourrissent et enrichissent ma traduction. Je pense en particulier à un voyage que j’ai fait au Chili, il y a de cela deux ans. J’étais partie sur les traces de Pablo Neruda : j’ai visité ses maisons, arpenté les lieux où il avait vécu, contemplé certains des paysages qu’il avait aimés. Cette expérience m’a profondément marquée et m’a guidée dans la traduction d’un recueil du poète mexicain Álvaro Solís, Cantalao, que j’ai récemment achevée. Cet ouvrage fait référence à un lieu mythique inventé par Neruda, un endroit rêvé, perché sur une falaise face à l’océan Pacifique, où poètes et artistes auraient pu venir écrire et créer en toute liberté. L’avoir approché dans sa géographie réelle, bien qu’il n’ait jamais vraiment réellement existé, m’a permis de lui donner, dans la traduction, une densité plus tangible.

Lorsque je voyage dans certains pays hispanophones, je n’ai jamais le sentiment d’être véritablement dépaysée. Le rapport intime que j’entretiens avec la langue et avec la littérature me donne un accès privilégié à leur réalité. C’est une proximité que je ressens presque physiquement : une manière de s’enraciner dans la terre même, de partager un rythme et une respiration commune avec ces lieux et ceux qui les habitent.

Gaëtane Muller Vasseur, collage

Audomaro Hidalgo, « Errer », Chemins de l’errance, dans Mère saturne, traduit par Gaëtane Muller Vasseur, Editions Phloëme, 2024, collection Je est un autre

Rencontres avec des poètes

Quels poètes as-tu traduits ?

J’ai principalement traduit le poète mexicain Audomaro Hidalgo ainsi que le poète argentin Hugo Mujica, dont l’écriture épurée ouvre de vastes espaces de silence et de résonance intérieure. Plus récemment, j’ai également travaillé sur un recueil d’Álvaro Solís, autre grande voix mexicaine, dont la publication reste encore à venir. Chacun d’eux possède une identité poétique très différente, mais tous partagent une forme de classicisme qui me séduit. Leur œuvre s’inscrit dans une tradition littéraire exigeante empreinte d’une recherche esthétique constante. Rien, dans leurs textes, n’est laissé au hasard : chaque mot, porteur à la fois de sens et de musique, est choisi et placé là où il doit l’être comme une pierre dans un édifice. Chez Mujica, plus particulièrement, l’économie de moyens est frappante : peu de mots, mais une densité qui oblige à lire lentement, presque en apnée, et des paroles qui continuent de résonner longtemps après qu’on les a lues.

Par quel recueil as-tu commencé ?

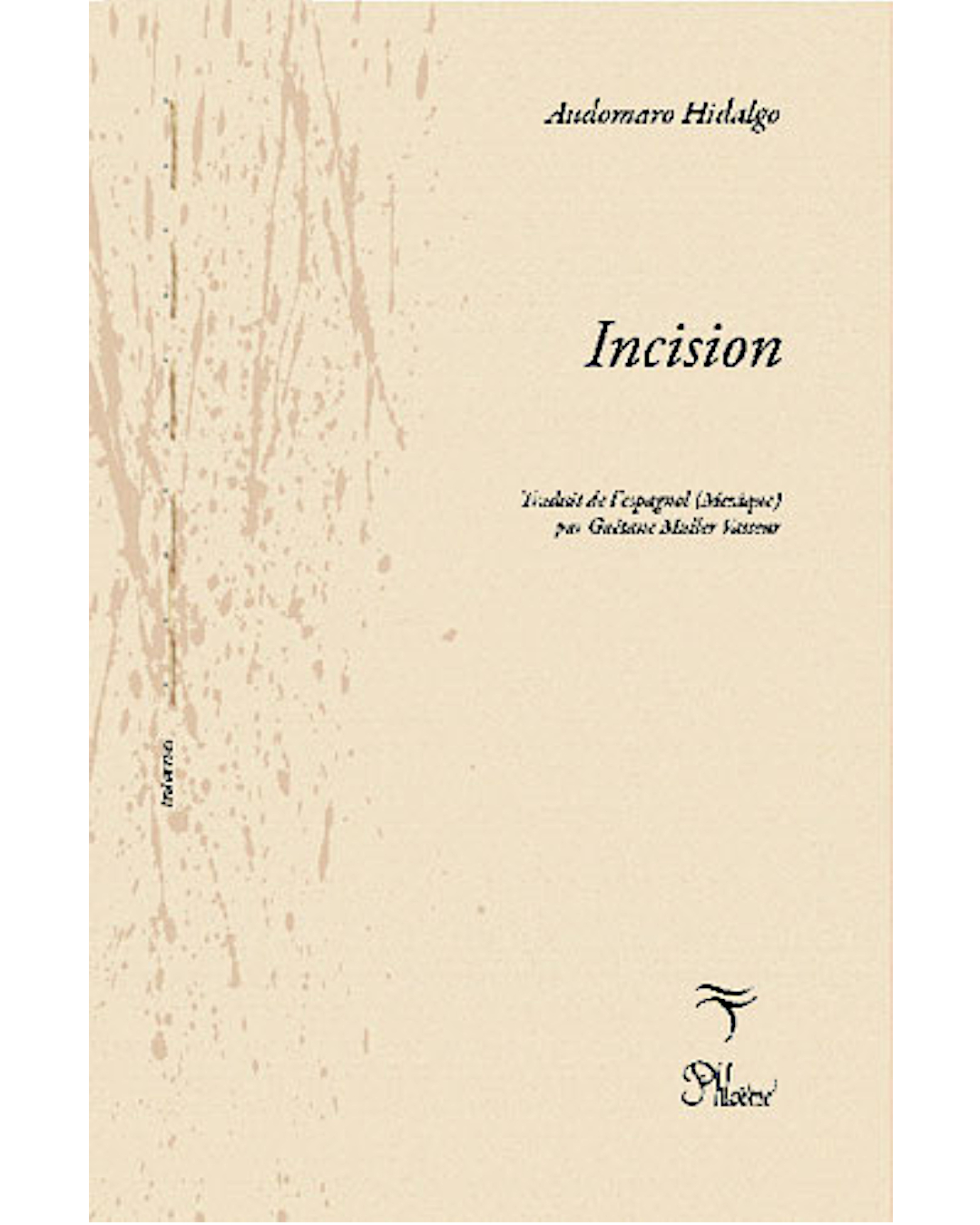

Incision est le premier recueil par lequel j’ai commencé, et c’est aussi le premier qu’Audomaro Hidalgo a publié en France, aux éditions Phloème. Nous étions alors en plein confinement, une période qu’il avait mis à profit pour écrire. J’avais lu un article de lui, El retorno de la diosa blanca, qui m’avait profondément touchée. Peu après, il m’a envoyé quelques-uns de ses poèmes. J’ai pris un crayon, presque machinalement, et je me suis mise à les traduire. C’était comme un appel. J’avais la curieuse sensation que ce n’était pas moi qui traduisais ses textes, mais que c’était lui qui traduisait mes propres émotions. Le poème par lequel tout a commencé s’intitule Figurine mexicaine. Un autre, Mon Nahual, est également d’une beauté singulière. Ces textes m’ont permis de travailler au plus près de l’imaginaire, un terrain idéal pour traverser les jours clos et difficiles du confinement.

Audomaro Hidalgo, « Figurine mexicaine », Eau brûlée, dans Incision, traduit par Gaëtane Muller Vasseur, Editions Phloëme, 2022, collection Traverses

Audomaro Hidalgo, « Mon Nahual », Rara avis, dans Incision, traduit par Gaëtane Muller Vasseur, Editions Phloëme, 2022, collection Traverses

Est-ce que le fait de connaître l’auteur change ton travail ?

La traduction est, avant tout, une rencontre avec un texte, mais aussi avec celui ou celle qui l’a écrit. Je ne traduis pas sur commande, car je ne pourrais pas travailler sur un texte qui ne résonne pas intimement en moi. Si j’ai choisi de traduire les poèmes des auteurs que j’ai évoqués, c’est parce que j’y entrais pleinement, un peu comme lorsqu’on franchit un seuil familier. Pour réussir une traduction, il faut que l’adéquation soit parfaite, comme une main glissant dans un gant : il doit être à la bonne taille.

Lorsque l’auteur est présent et disponible, le dialogue devient un prolongement naturel de la traduction. Nous échangeons sur la structure des phrases, sur les intentions cachées derrière un mot ou une image, sur les références que je ne possède pas toujours. Car traduire, c’est aussi mener une enquête, explorer les connotations culturelles, religieuses ou mythologiques qui habitent le texte. Chaque traduction devient ainsi une forme d’apprentissage, un voyage où la voix de l’auteur me guide tout en me laissant trouver mon propre chemin.

Gaëtane Muller Vasseur, collage

Le travail de traduction

Comment abordes-tu le texte à traduire ?

Pour aborder un texte, il m’arrive de le lire à voix haute, afin de m’imprégner de sa cadence et de ses inflexions comme on le ferait avec une partition musicale. Lorsque c’est possible, je demande à l’auteur ou à l’autrice un enregistrement de sa propre lecture : entendre le texte respirer dans la voix qui l’a conçu est une façon d’en saisir le rythme, la musicalité, les silences. Car l’espagnol n’est jamais une langue unique : il se déploie en accents, en structures, en univers symboliques selon qu’il vienne de Buenos Aires, de Mexico, de Santiago ou de Madrid. L’argentin me semble volontiers plus libre, presque désarticulé, nourri de fulgurances et d’intonations italiennes. Le mexicain, lui, porte la mémoire d’un castillan du XVe siècle, un socle historique sur lequel se sont greffées les langues autochtones, leur syntaxe et leurs images. Certains mots, comme “nahual” par exemple, qui est également le titre d’un poème que j’évoquais précédemment, refusent toute traduction sans trahir leur charge mythologique : il faut alors les laisser dans leur écrin originel en leur offrant un espace explicatif dans le texte.

La prose, pour ma part, me résiste davantage que la poésie. Le poème respire : il ménage des interstices, des suspensions, il laisse la langue se replier ou se déployer. La prose, elle, avance en bloc, d’un seul mouvement continu. Traduire des vers, c’est suivre une ligne mélodique ; traduire la prose, c’est déplacer une architecture entière.

Le travail de traduction est-il aussi un travail de création ?

J’entre dans le geste de l’écriture au point de sentir physiquement quand un texte atteint son point d’achèvement. Traduire peut être une expérience organique, parfois même douloureuse. Lorsque l’auteur ou l’autrice traverse une difficulté d’écriture, cette tension se répercute dans mon travail : ma traduction avance alors au même rythme, avec les mêmes hésitations. Il m’arrive même d’anticiper la suite et de ressentir une forme de déception si la fin ne répond pas à ce que le texte semblait promettre; tout à coup, l’équilibre que j’avais perçu se rompt.

Pour autant, je ne me revendique pas comme créatrice. Je ne réécris pas : je m’efforce de rester fidèle, mais fidèle aussi à ce que je suis. J’arrive au texte avec mon bagage émotionnel, ma sensibilité, mes lectures. La neutralité absolue est illusoire, mais je tends à m’effacer derrière les mots de l’auteur, à respecter autant que possible la syntaxe et la structure originales. La difficulté réside dans le passage d’une langue à l’autre : le français et l’espagnol ne respirent pas de la même manière, ne s’articulent pas selon la même logique. En espagnol, le sujet se place souvent après le verbe, et certains pronoms sont implicites ; en français, je me retrouve avec des mots supplémentaires et un ordre bouleversé. Il est donc impossible d’obtenir un rendu parfaitement identique.

Je sais que certains auteurs peinent parfois à reconnaître leurs textes une fois traduits, et cette expérience peut être violente. Pourtant, lorsque la traduction se nourrit d’un véritable échange et d’une complicité profonde, elle peut, paradoxalement, révéler à l’auteur des potentialités nouvelles de son propre texte, et parfois même l’aider à affiner sa poésie.

Est-ce que ton rapport à la langue française a changé ?

Gaëtane Muller Vasseur, collage

La traduction a profondément transformé mon rapport au français. Elle m’oblige à le plier, le tordre, l’étirer jusqu’à ses frontières, parfois au point de ne plus savoir le manier spontanément. Traduire, c’est mettre la langue au défi, la pousser dans ses retranchements. Mais c’est aussi en accepter les limites, accepter que tout ne pourra pas être dit. Umberto Eco affirmait que “traduire, c’est dire presque la même chose”: ce “presque” est à la fois une frustration et un espace de création. Il suppose une forme d’humilité, une reconnaissance de l’échec comme partie intégrante du processus.

Il y a dans chaque langue des mots qui condensent plusieurs réalités, plusieurs mondes, et que la traduction française ne peut restituer que par fragments. Prenez cobijar: c’est à la fois abriter, protéger, envelopper, mais aussi réconforter et consoler. Ou encore amanecer, qui signifie non seulement “l’aube” mais aussi “se réveiller”, “renaître” ou “voir une vérité se révéler”. En français, il faut choisir, et dans ce choix, une part du mot se perd. Traduire, c’est faire le deuil de ces résonances multiples, tout en essayant d’en sauver la charge poétique par le contexte, le rythme ou l’image.

Mon rapport à l’espagnol a changé lui aussi. Depuis que je traduis, je ne peux plus lire un texte sans que, presque malgré moi, ma pensée se mette à chercher comment il pourrait basculer en français. Il faut parfois que je me force à retrouver le plaisir pur de la lecture, sans arrière-pensée traductive.

Comment ton travail évolue-t-il ?

Je veille toujours à maintenir suffisamment de distance avec le texte afin d’éviter un rapport purement mécanique avec lui. Avec le temps, j’ai acquis une forme de technique, utile, bien sûr, mais qui parfois me contraint et contrarie un peu. Lorsque je sens que les gestes se figent ou que j’entre dans des automatismes, je préfère tout interrompre et me replonger dans la lecture de textes en français, pour rincer mon regard, retrouver une oreille neuve et déconditionnée.

Au début, je traduisais sans trop penser au résultat final, avec une spontanéité brute. Aujourd’hui, j’ai envie de modeler autrement les textes que je traduis, de leur donner une forme qui soit aussi une réponse à ma propre lecture. Il m’est d’ailleurs difficile de relire mes premières traductions : j’y vois des maladresses, des manques, et l’envie de les reprendre me démange. Pour certains textes, le désir de les retraduire n’est pas seulement technique, il tient aussi à cette conviction que chaque lecture, chaque étape de vie, pourrait en révéler une autre version.

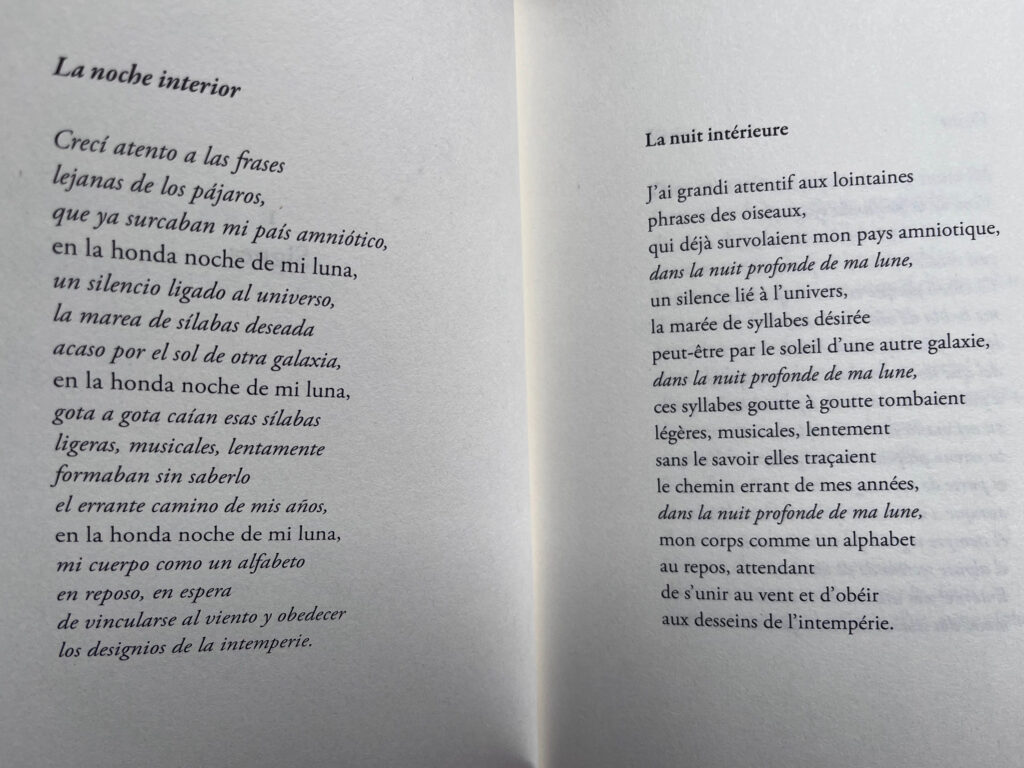

Audomaro Hidalgo, « La nuit intérieure », Signes, dans Les desseins de l’intempérie, traduit par Gaëtane Muller Vasseur, Editions Phloëme, 2023, collection Traverses

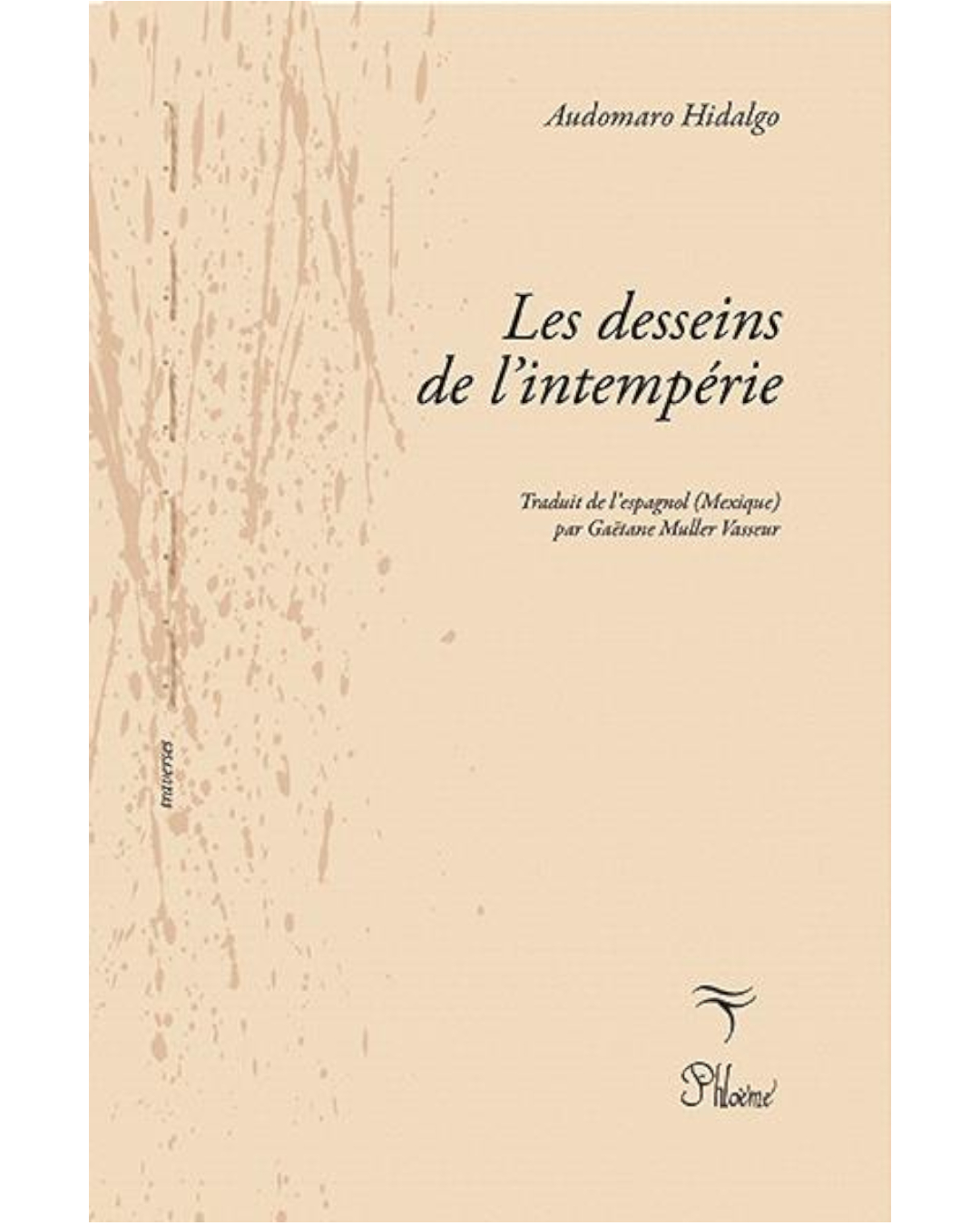

Le recueil « Les Desseins de l’intempérie » a été finaliste du prix Mallarmé étranger de la traduction. Peux-tu m’en parler ?

La poésie d’Audomaro allie force et délicatesse, mais aussi intensité et fragilité, tout en gardant une tension subtile qui rend la traduction profondément vivante, et je pense qu’avant tout, c’est cela qui a plu. Être finaliste du prix Mallarmé étranger a été pour moi une véritable surprise, d’autant que tout s’est enchaîné très vite. Cela m’a d’abord déstabilisée, une forme de pression s’installe forcément, mais j’essaie de prendre les choses comme elles viennent, avec gratitude et curiosité. Les traducteurs, on le sait, sont rarement mis en lumière. Pourtant, traduire engage une énorme responsabilité : c’est par cette passerelle qu’un lecteur peut accéder à un texte qu’il ne pourrait autrement lire. La traduction est un pont, un trait d’union entre deux langues, entre deux cultures. Elle ne se contente pas de transporter des mots : elle déplace aussi un rythme, une vision du monde, une émotion au travers de thèmes qui finalement restent universels.

Gaëtane Muller Vasseur, collage

Comment envisages-tu la suite ?

Sereinement…

J’ai encore de nombreuses envies et de multiples projets en tête. Il reste tant de textes et d’auteurs que j’aimerais contribuer à faire connaître. La poésie est pour moi un puits sans fond, plus on s’y plonge, plus on s’y perd avec bonheur. Je souhaite aussi prendre le temps de choisir avec soin les voix que je porterai, afin de rester fidèle à ce qui m’émeut et me fait vibrer. J’aimerais également me pencher sur des poètes de la fin du XIXᵉ ou du début du XXᵉ siècle. Les auteurs de ces époques m’attirent tout particulièrement par la limpidité, la solidité et la précision de leur écriture. J’aurais aimé, par exemple, travailler sur Altazor ou le Voyage en parachute du poète chilien Vicente Huidobro, mais malheureusement pour moi, ce texte a déjà trouvé son traducteur.

Impressionnant ! Quelle chance que de confier ses textes à une telle sensibilité vibrante, intense et passionnée..