Sayed Haider Raza, peintures

2 avril 2023 : Dans ma constellation familiale sont inscrits des noms dont certains apparaissent de façon lointaine et floue et qui sont pourtant parés d’une luminosité prête à se réenchanter. Il en est ainsi de celui du peintre indien Sayed Haider Raza, associé immédiatement dans mes souvenirs à un autre artiste, Agbar Padamsee, ami de la famille.

Je suis donc entrée dans l’exposition que le Centre Pompidou consacre à Raza, comme dans une promenade en terre connue mais oubliée, en quête de quelque chose que je reconnaîtrais peut-être et qui me rendrait quelques images du temps passé.

J’attendais la couleur. Je découvre les formes. Quelque chose se fige sur ces peintures en même temps que je m’approche d’elles. Mon voyage s’ordonne dans un mouvement de cristallisation, comme si je déblayais à grandes pelletées le souvenir pour mieux le tenir sous mon regard ou entre mes mains.

A l’Inde, dont le jeune Raza en exil emporte les images, il emprunte le trait le plus net, une géométrie d’orfèvre et la suavité d’une matière dont la transparence le fascine.

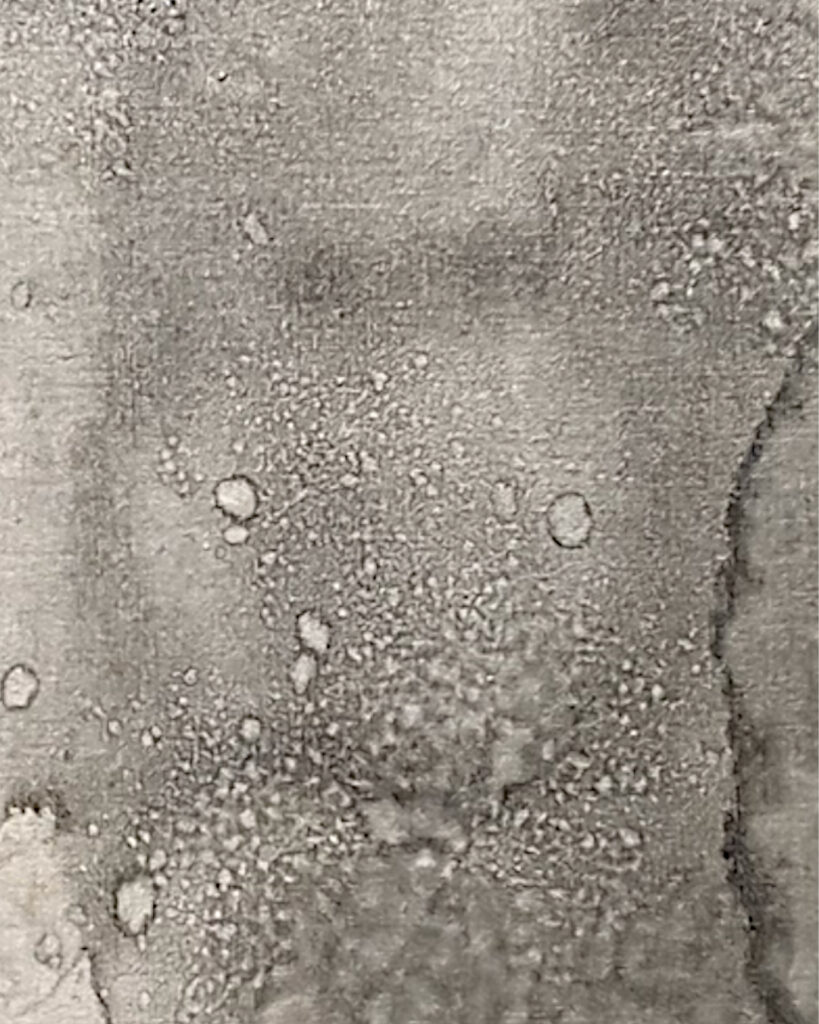

Peintures méditatives, où la perspective fond, comme effacée par la limpidité d’une image imprégnée d’une lenteur douce. Un souffle déséquilibre les villages changés en un jeu de construction, suspendus, arrêtés au vol dans leur chute.

Villages de la Côte d’Azur, miens et partagés, sur lesquels ruissellent tant d’autres images devenues sources : les peintures indiennes, les tableaux du Quattrocento italien.

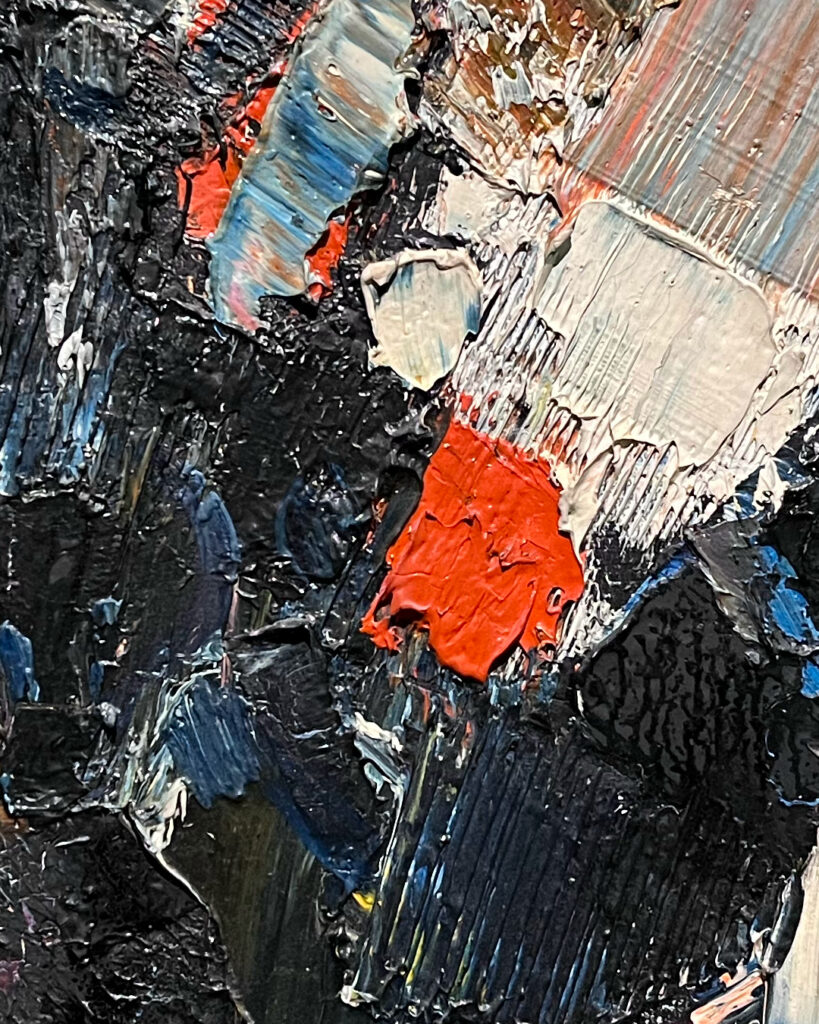

Ce qui surgit ensuite dans la peinture de Raza est le fruit des voyages et des rencontres. Cela tient de la quête, de l’emprunt et du dialogue. Dans les oeuvres de ses contemporains considérées comme des choses vivantes, Raza glisse ses regards et les gestes de son pinceau.

Lumières, ciels, terres, pluies deviennent les sujets de toiles vives où le peintre s’aventure dans des concrétions, des explosions sonores d’épaisseurs pigmentaires.

Un point demeure : la couleur. Intacte. Nouée dans le pigment, qu’il soit d’huile, d’acrylique ou de gouache.

Je suis toujours plus sensible à la transparence. Lorsque l’air perce la matière, il me semble alors que je respire. Une fraîcheur, une eau courante, un mouvement de vent, un murmure forcent l’espace et le franchissent.

J’entre encore une fois dans la petite forteresse des souvenirs.

Quelquefois très vagues et nouées par des contrastes de plein et de vide, toujours très humides, les grandes gouaches retrouvent la suave texture des premières peintures. Proches, si proches, si familières.

Je marche là devant des miroirs bien connus, souvent contemplés, déjà partagés, où je recueille des formes, oboles blanches pour la traversée de ma mémoire. Ces feuilles et ces toiles préparées, je les connais, je les soupèse, j’en sens l’odeur. Elles représentent les visages un instant découverts d’artistes disparus qui reviennent à moi ainsi, laissant le flot passer entre nous.

Que j’aime ou n’aime pas ces toiles est presque insignifiant. Je ne saurais parler ni d’une histoire de l’art, ni d’un champ poétique. Mais elles tissent avec mes noires profondeurs un lien qui les ramènent à la surface.

Emotion éternelle et fragile qui s’en va faucher le temps. Dont je me réjouis de l’abondance. Et dont je me nourris.