Lara Dopff, « Quitter le terreau des poètes, s’enfoncer à la rencontre des nomades »

Lara Dopff a publié aux éditions Phloème une douzaine de recueils. Ensemble ils composent une œuvre poétique singulière et témoignent d’une voix portant l’empreinte d’intenses expériences sensorielles et d’un grand désir de disponibilité au monde.

Dans le jardin des dieux disparus est le dernier recueil paru et témoigne d’un désir apaisé d’autant plus émouvant.

J’ai demandé à Lara de nous parler de son engagement poétique, du lieu intime où son écriture se fonde, des voyages où elle prend forme, de la manière dont elle se tisse avec d’autres écritures.

Propos recueillis par Anne-Marie Zucchelli, Le Havre, 23 janvier 2024

Les mots du corps

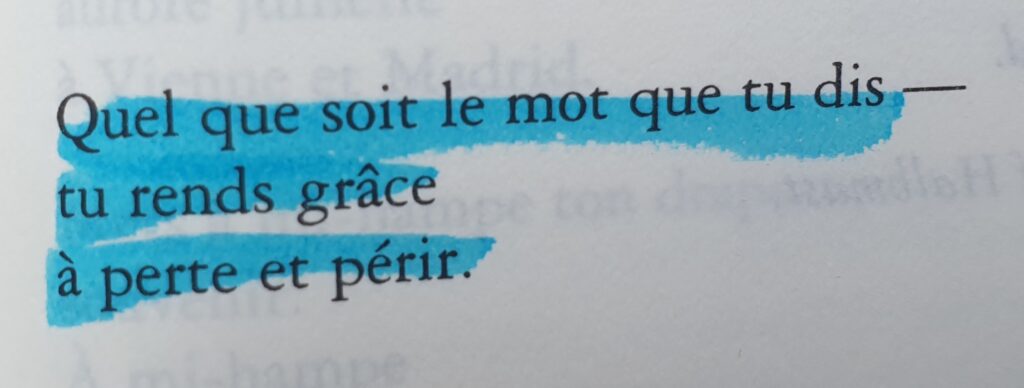

Dans le recueil intitulé L’arbre de nerfs, nous lisons : « Mes écrits tendent à exprimer la vie à travers le filtre des nerfs ». Plus tard, dans Parsegha, Lara Dopff évoque le « broiement / du tissé de tes organes ».

Les premières questions portent sur l’alliance du corps et de la poésie : pourquoi cette alliance est-elle si importante ? De quelle manière l’écriture poétique s’inscrit-elle si étroitement dans le corps ? Comment le corps prend-il la parole ?

L’écriture vient du corps et de l’émotion.

Lorsque j’ai commencé à écrire, le corps dictait le besoin d’écriture. J’employais des verbes à l’infinitif, exprimant le mouvement et l’action car je ne pouvais exprimer que cet état. Je ne pouvais pas passer du côté de la pensée. Je ne pouvais que rester en harmonie avec mon corps. Ce n’était pas conscient. Cela sortait comme ça. Je n’y réfléchissais pas.

Cela s’est passé un peu différemment lorsque j’ai écris Tremble harmonique. Pour aborder ces musiques très fortes, j’ai choisi de ne pas les appréhender mentalement, mais de leur donner une réponse physique.

Car le corps est mon médium. Depuis l’enfance, à travers les arts du spectacle et le théâtre que j’ai commencé très jeune, et ensuite sur la scène du monde et dans la rue, je ne l’ai jamais quitté. J’y ai articulé l’écriture et j’ai conjugué les deux pour pouvoir improviser et créer un objet esthétique partout et tout le temps.

Pour moi l’écriture est un flux.

Je ne peux pas m’empêcher de traduire ce que je ressens en mots et j’ai l’impression que ma tête gonfle si je ne les laisse pas sortir. J’aimerais parfois qu’il y ait des moments de silence. Il me semble que je me suis mise dans un état d’ouverture au monde qui demande d’être capable de porter par en-dessous, de « sup-porter » énormément, mais il y a des moments où j’ai l’impression que tout est sourd autour de moi. Devant la tristesse qui m’envahit, la seule chose qui me console est d’écrire. J’ai toujours un carnet pas loin. J’écris et la vie reprend.

Ce flux de mots n’est pas une gourmandise. En écrivant, je ne pense pas à ce que je suis en train de faire et lorsque je relis je suis aussi étonnée que le lecteur.

Je m’épuise parfois. Je réécris sans cesse, mais en relisant je m’aperçois que quelque chose était là dès le premier poème.

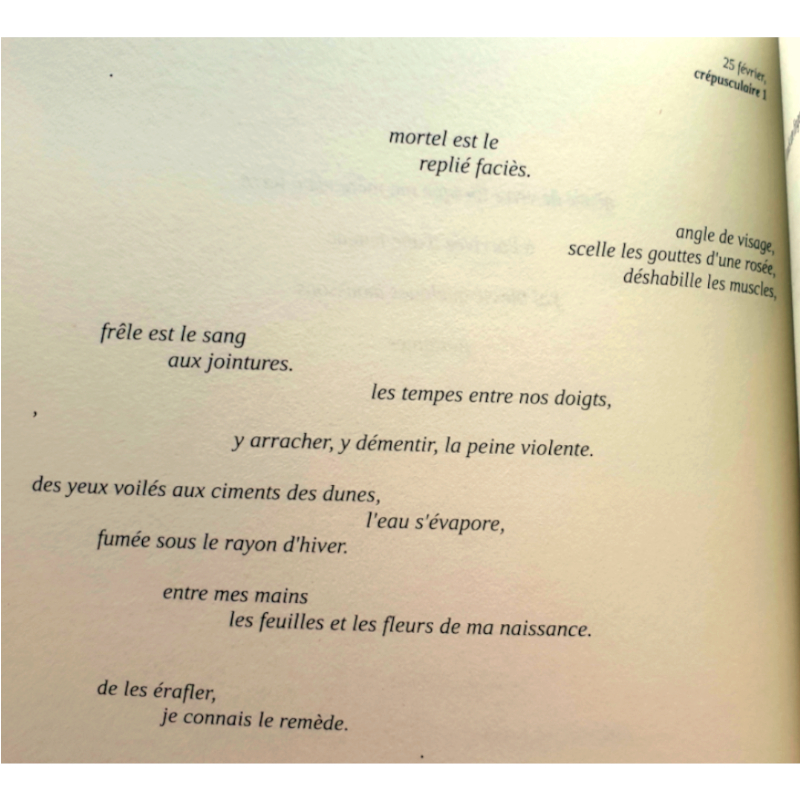

Lara Dopff, L’arbre de nerfs – carnets IV, V,

éditions Phloème, 2015

Mon écriture est une écriture fleuve. J’ai quelque chose du coureur de fonds, une capacité énorme que je canalise. Lorsque les mots sortent, j’éprouve une joie et un soulagement physique et mental. Il y a dix ans, je n’avais pas conscience de ce rapport à l’écriture. Je laissais mon naturel s’exprimer, une opacité, un corps à corps brut. C’est ainsi qu’a été écrit en trois mois L’ arbre de nerfs. Ce qu’on peut nommer « violence » dans ce texte était déjà un corps à corps avec l’enfance et le détachement.

À présent, je maîtrise et je canalise davantage ce jaillissement. Depuis trois ou quatre ans, je détourne les réflexes qui tendent vers le dramatique et j’opère un virage pour tendre vers la joie.

Les voyages en Inde m’ont appris combien l’âme et la matière sont mêlées et comment les faire vivre ensemble. Le corps – le un de l’âme et de la matière – est partout et chacune de mes émotions passe toujours par un endroit du corps.

Maintenant, je cherche l’essentiel : un apaisement qui a mis du temps à se manifester. Il est le fruit d’un retournement du corps qui me vient de la pratique du yoga et me permet de retourner le côté dramatique en joie.

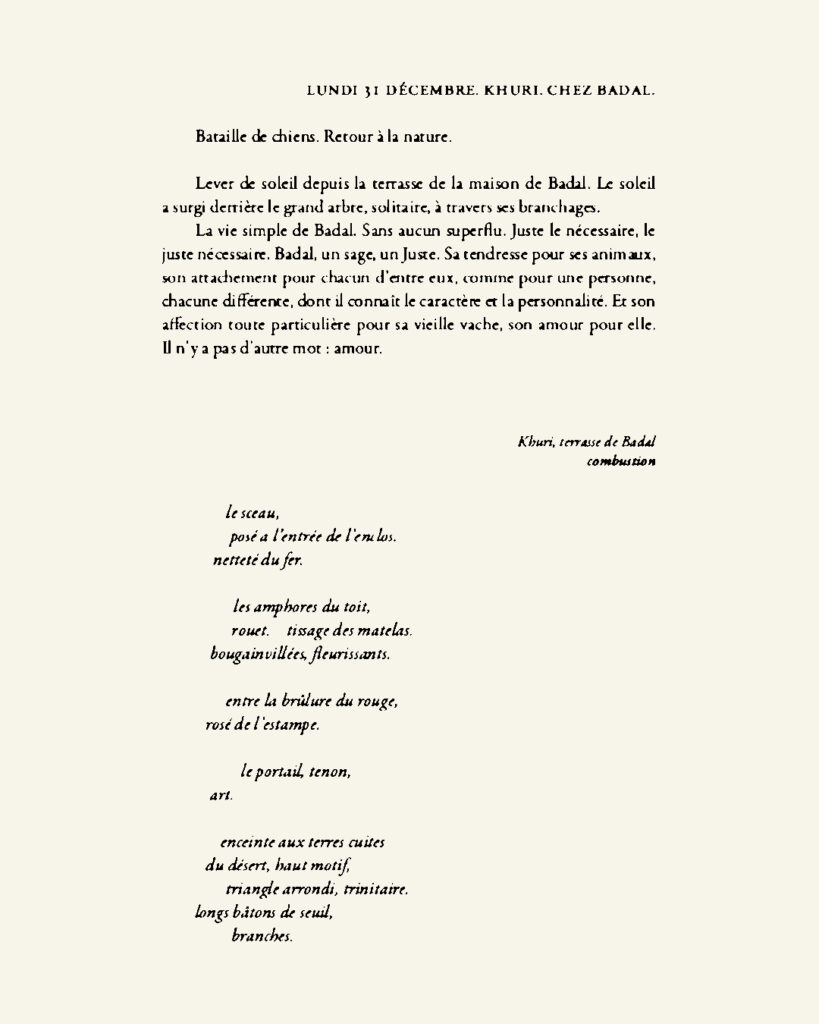

Lara Dopff et Yves Ouallet, L’Inde et son double, journal de voyage et poèmes,

éditions Phloème, 2020, collection Fugue de vie

Les rivages du monde

Lara Dopff choisit comme mode d’existence le voyage qui la « mène sur les rivages du monde » (Parsegha). De l’Iran à l’Inde ou à la Grèce, des déserts inexplorés aux villes surpeuplées et aux plages sans âge, « j’ai jailli l’état de culture. / ne me reste que l’enfoncement / d’une nature » écrit-elle dans Parsegha. La poésie s’écrit au cours de déambulations vues comme un exode. Elle en redouble l’intensité de l’expérience, l’imprégnation et le débordement. En quoi le voyage est-il un état indispensable à l’écriture ?

J’ai redécouvert l’errance notamment grâce à Yves Ouallet qui avait commencé à voyager bien avant moi. Redécouvert, car j’ai eu l’impression de retrouver mon enfance. En effet, l’errance est pour moi un état complètement naturel où je suis moi.

À partir du moment où j’ai décidé de changer constamment de lieu et de culture, de développer ma capacité d’adaptation à l’écoute de tout ce qui est vivant, j’ai eu l’impression d’une reconnaissance.

Je pars pour m’inscrire dans le monde et me connecter à la nature, aux éléments, à la mer… Errer, c’est ne plus faire ses actes au hasard, c’est canaliser sa pensée et son corps pour être mieux à l’écoute du monde. Par respect envers mon propre corps, j’essaie de ne faire aucun acte au hasard. J’ai appris ainsi peu à peu à m’ouvrir complètement au contact d’autres langues, nourritures et vêtements. Mon errance passe par une dimension très corporelle qui met en œuvre une gestuelle proche du théâtre.

Cependant la gestion de l’énergie est compliquée chez moi. Je peux soulever des montagnes, et après plus rien. C’est une question de souffle à laquelle je travaille beaucoup. Mon état de nature passe par le médium de la culture, c’est une contradiction que j’aimerais dépasser un jour en parvenant à une poésie orale.

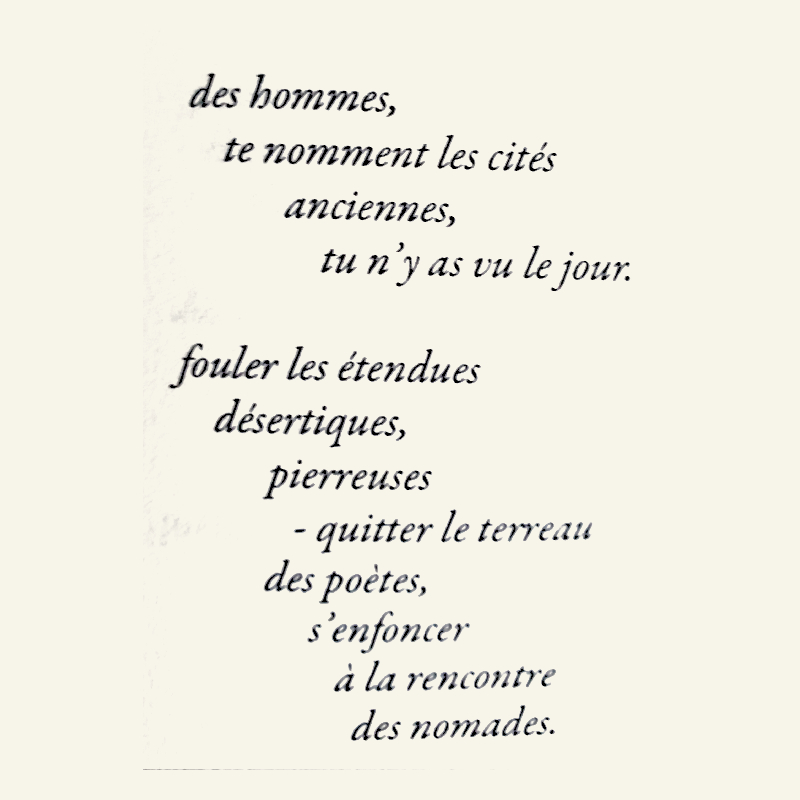

Lara Dopff, Parsehgha, là où l’âme s’égare, recueil de poèmes d‘Iran,

éditions Phloème, 2021, collection Mondes

L’errance est aussi un état de déséquilibre permanent qui me permet paradoxalement de trouver mon équilibre. Un jour quelqu’un m’a posé la question : « Qui es tu toi ? ». Je réponds avec les mots de Marina Tsvetaeva traduite par Paul Celan, que les poètes sont des « errants », des « émigrés », des « juifs ».

L’errance n’est pas un appel à s’en aller à travers le monde, mais plutôt la volonté de s’orienter vers l’essentiel en soi. J’oriente tout autour de cette tentative de vivre. Je n’arrête pas d’y tendre et je possède cela en commun avec Yves Ouallet, Laurie Courtois, Audomaro Hidalgo, Guilhem Fabre, François-Xavier Denis et bien d’autres membres de Phloème. Nous avons la chance de pouvoir allier nos forces pour soutenir nos œuvres de vie respectives, porter cette exigence et la transmettre. C’est une parcelle de nous que nous donnons aux personnes que nous rencontrons dans les festivals où nous présentons nos livres.

Le monde a une dimension qui me dépasse et dont j’ai besoin. Je me sens vivante dans les déserts, le grand froid, la chaleur, le silence, dans ces états de vide, vierges de présence humaine, mais aussi dans les états de plein, comme à Calcutta. Ils me fascinent et me permettent un lâcher-prise qui devient peu à peu naturel. De même, je peux demeurer des heures dans la nature, sans rien faire. C’est ainsi aussi que je suis dans l’écriture : complètement dedans. Alors je suis heureuse.

J’aime le vent énormément : le vent c’est l’écriture. Dans mes poèmes, je m’appelle moi même « le vent incessant » ou bien « abyssale clarté » qui est ce vers quoi je tends. L’odorat est très important aussi, j’essaie de le développer. Entretenir le goût est plus facile. Le toucher est pour moi déclencheur d’écriture. J’écoute beaucoup plus que je ne regarde. Lorsque je suis en camping sauvage, un bruit me fait me sauver.

» dans le jardin des délices

nous nous sommes assis

puis nous avons disparu

figue et noix

face au cratère terrestre

vent de l’oliveraie

et silence du noyer.

dans le grand calme

nous nous sommes levés

sonore du bâton contre la pierre

et sommes entrés

dans le verger terrestre «

Lara Dopff, Dans le jardin des dieux disparus, journal poétique, Grèce,

éditions Phloème, 2023, collection Des poètes

Durant ces années d’errance, je suis devenue une autre personne que celle que j’étais dans L’arbre de nerfs. Je m’appelle quelquefois « l’infante », celle qui découvre le monde. J’ai beaucoup reçu de cet ailleurs, paysage, faune, flore, gens, gestes… Certaines civilisations comme celle de l’Inde témoignent d’une capacité de joie intérieure forte et simple qui a ouvert quelque chose en moi. J’ai vu tellement de joie malgré la pauvreté, alors que nous sommes si tristes, nous qui avons accès à tout. Pour ne pas sombrer moi aussi, j’apprends à être heureuse quoiqu’il se passe autour de moi. J’ai aimé dormir dehors, me trouver le matin à 6 heures au café avec ceux qui arrivent, passer six heures durant lors d’un voyage en train, assise par terre, dos à dos avec un Indien. Un jour un petit garçon, qui n’avait sur lui qu’un vêtement tâché de sang, est resté contre moi en me fixant pendant une heure. Nous ne nous sommes rien dit, mais j’ai tellement appris de lui.

Je commence à faire la synthèse de tout cela et à avoir du recul. Je peux maintenant me promener dans mon cahier de mémoire, ce crâne à l’intérieur duquel je peux traverser n’importe quelle rue ou n’importe quel paysage. C’est le fruit d’un travail. J’ai moins besoin de partir et je peux rester là et voyager dans la campagne française.

La parole poétique

A la lecture de la poésie de Lara Dopff, je ressens vivement combien la forme de son écriture est celle d’un rideau qui se meut et tremble, « masse d’air suspension. / voile / emplit la transparence » (Parsegha). Onde, oscillant entre apparition et disparition. Poésie, prenant corps entre le silence et le son.

Par quoi l’écriture poétique est-elle animée ? De quelle manière se fait-elle onde ? Avec quelle autre langue poétique s’entretisse-t-elle ?

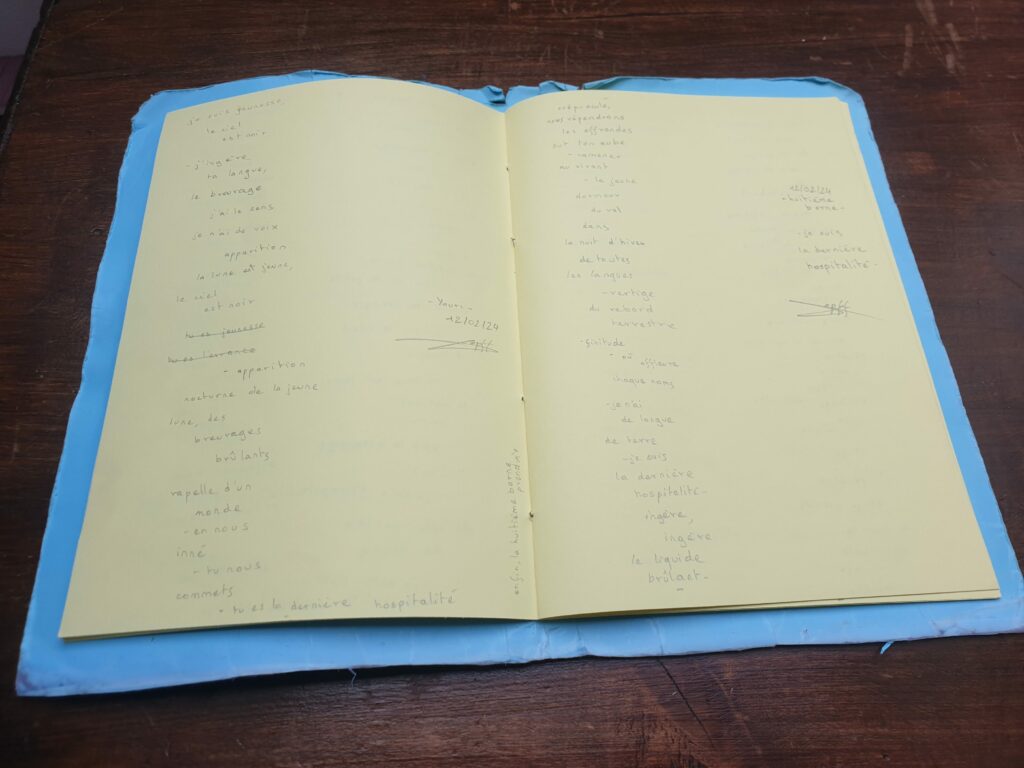

J’ai toujours un carnet sur moi. J’en ai écrit maintenant une bonne cinquantaine. Lorsque je n’en ai plus, je les fabrique.

Dès que je m’écoute, une phrase vient. C’est comme si elle est déjà là, partie très souvent d’un élément extérieur relié à mon corps. Après, c’est un flot.

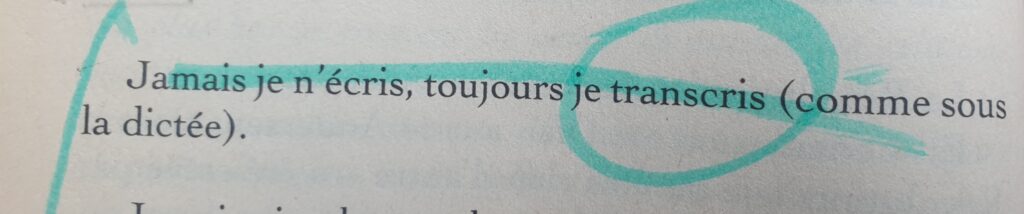

J’entends ce que j’écris. Parce que je l’entends trop, je l’écris. Le flux me dit, « maintenant, tu m’écoutes ».

» Un jour, il avait frôlé, parmi la terre, une seconde corde.

Son corps tremblant s’était mis en marche, parmi des âmes volées, en quelques ruines peuplées, on entendit une première voix. «

Lara Dopff, Viatore, prose poétique musicale autour du mythe d’Eurydice,

éditions Phloème, 2022, collection Des poètes

Lorsque j’ai commencé à écrire, je n’avais quasiment pas lu de poésie. Suite à l’écriture de L’Arbre de nerf, on m’a mis entre les mains les livres de Paul Celan et de Marina Tsvetaïeva. Avec Celan, la reconnaissance a été immédiate. Ses poèmes que l’on dit énigmatiques ne le sont pas pour moi. La langue de Fugue de mort, traduit par André du Bouchet, est incroyable. Elle représente La langue.

Tsvetaïeva a été importante pour moi parce que je me suis rendue compte que je partageais beaucoup de ses pensées, comment vivre en poète ? par exemple, et j’aurais voulu les monter sur scène.

La langue russe entièrement rimée est difficile à traduire. Les traductions ne se ressemblent pas et ne sont pas toujours fidèles, mais peu importe si elles sont un choc. Un poème continuera d’être écrit jusqu’à ce qu’il soit traduit dans la dernière langue dit le traducteur chinois de Celan. Les textes dans lesquels je me retrouve le plus sont généralement des traductions, comme La Montagne magique – ou plutôt, La Montagne merveilleuse – de Thomas Mann.

Marina Tsvetaeïva, « Vivre dans le feu : confession », éd. par Tzvetan Todorov, 2008

Tout est désespérément inconscient. Je digère ce que je suis en train de lire, ce que je vois, les musiques que j’entends. Cela ressortira d’une manière ou d’une autre. Dans mes textes, je mets des perles des personnes qui sont pour moi importantes ; « la reine devenue blanche en une nuit » d’Anna Akhmatova ou le « pavot de mémoire » de Celan…

Mon écriture recèle tellement de sous-couches de sens que je suis en partie capable d’appréhender et en partie incapable. Je les redécouvre à chaque lecture, les miennes et celles de autres. Digestion des mots, jeu sur l’étymologie et la structure sonore, usage de formes dont je réussis en martelant à trouver la dimension poétique, destructuration de la phrase, prédilection pour les fragments… il y a un travail d’architecture inconscient dans le poème. Un jeu de dévoilement comme un rideau qui s’enlève, un voile, comme celui qu’en Iran j’étais obligée de porter.

En général, je ne retravaille pas mes textes, mais je les relis à haute voix et j’enlève les fausses notes. Lorsque j’écoute de la musique en même temps, je ressens encore plus fortement la fausse note.

Je recherche la matière dans le texte, toute sorte de matière. J’aimerais y mettre la terre, les végétaux, l’air, les corps qui sont autour de moi. Cela passe souvent par une dissolution de mon corps dans une matière très intense, une forme de distillation.

La mise en page des livres publiés reprend celle du carnet. J’ai choisi l’italique comme souvenance de l’écriture manuscrite. J’écris avec un crayon dans une écriture toujours très verticale qui oscille sur la page.

Je pense en termes de fragments, jamais en phrases entières. Autour des mots, sur la page, il y a les blancs. Ils représentent ce que je n’ai pas pu dire, une respiration, une douleur du corps. La vie, en fait. L’écriture et la vie se voient sur la page.

La ponctuation sert aussi à cela : exprimer ce qui reste et n’a pas pu être dit.

L’écriture me permet de ne pas être que silence. Elle vient face au silence.

© Lara Dopff